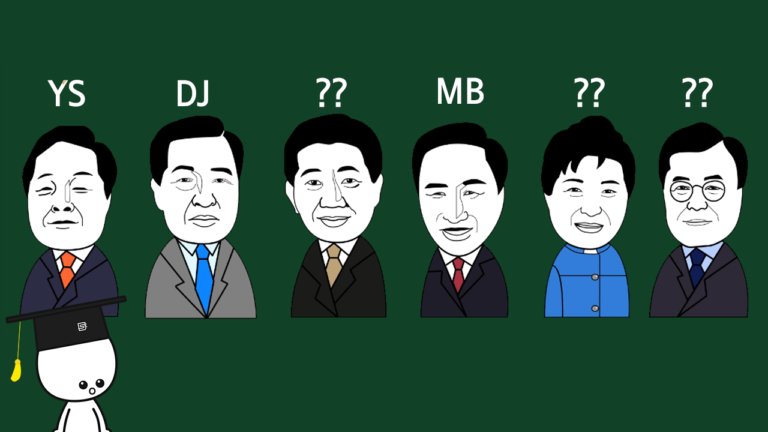

김영삼 전 대통령은 YS, 김대중 전 대통령은 DJ, 이명박 전 대통령은 MB라고 많이 불립니다. 근데 노무현 전 대통령이나 박근혜 전 대통령은 이니셜로 부르지 않습니다. 문재인 대통령도 마찬가지인데, 왜 일부 대통령만 이니셜로 불리는 걸까요?

원래는 정치인들을 본명 외에 갖는 호인 아호(雅號, 문인이나 예술가 따위의 호나 별호를 높여 이르는 말)로 불렀습니다. 그러다가 1970년대에 이니셜로 부르기 시작했는데, 김영삼(YS)·김대중(DJ)·김종필(JP)의 삼김(三金)시대부터 시작했습니다.

확실한 이야기는 아니나 언론보도에 따르면 독재정권 시절에 탄압받던 인물을 은어인 이니셜로 부르곤 했고, 여기서 유래했다는 주장이 있습니다.

독재정권이 끝나고 민주화가 이루어진 이후에도 이니셜을 사용한 것은 언론의 영향이 큰데, 아무래도 이름 뒤에 ‘대통령’을 붙여서 사용하는 것보다 이니셜로 표현하면 지면을 덜 차지하기 때문입니다. 또한, 국민에게 이니셜 표현이 친근감을 주기도 합니다.

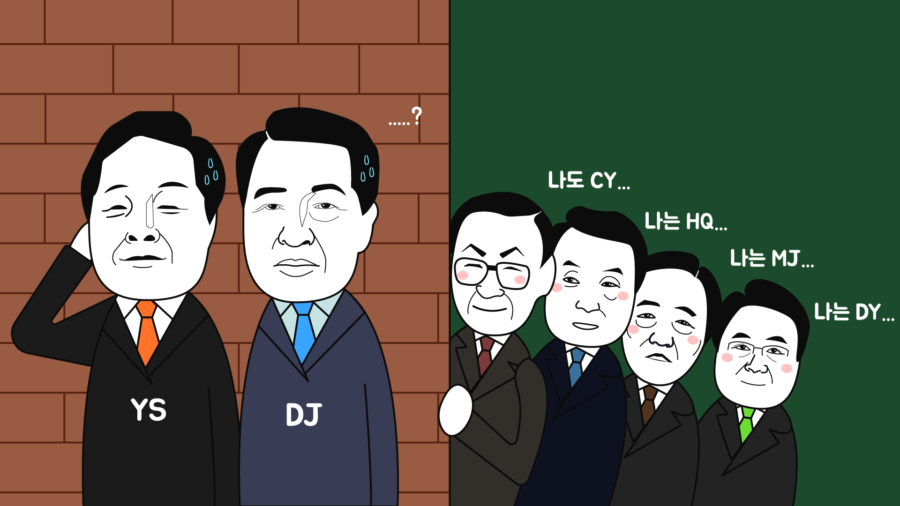

그래서 민주화 이후 일부 정치인은 이니셜을 마케팅에 이용하기도 했고, 자신을 이니셜로 불러주길 원했습니다. 대표적으로 1992년 대선에 출마한 정주영 현대그룹 창업주도 당시 경쟁자였던 YS나 DJ처럼 CY로 불리길 원했고, 손학규 바른미래당 대표는 HQ, 정몽준 전 한나라당 대표는 MJ, 정동영 민주평화당 대표는 DY로 불리길 원했습니다.

하지만 이니셜은 국민과 언론이 지어주는 것이므로 본인이 원한다고 불리는 것이 아닙니다. 또한, 지지자가 아무리 많아도 이니셜로 불리는 것도 아니고, 이니셜이 입에 잘 맞아야 합니다.

어쨌든 참여정부가 들어서면서 노무현 전 대통령은 이니셜로 불리기를 원치 않았다고 합니다. 이니셜 대신에 지지자들이 노통, 노짱이라는 표현을 애칭으로 사용해서 부르곤 했습니다.

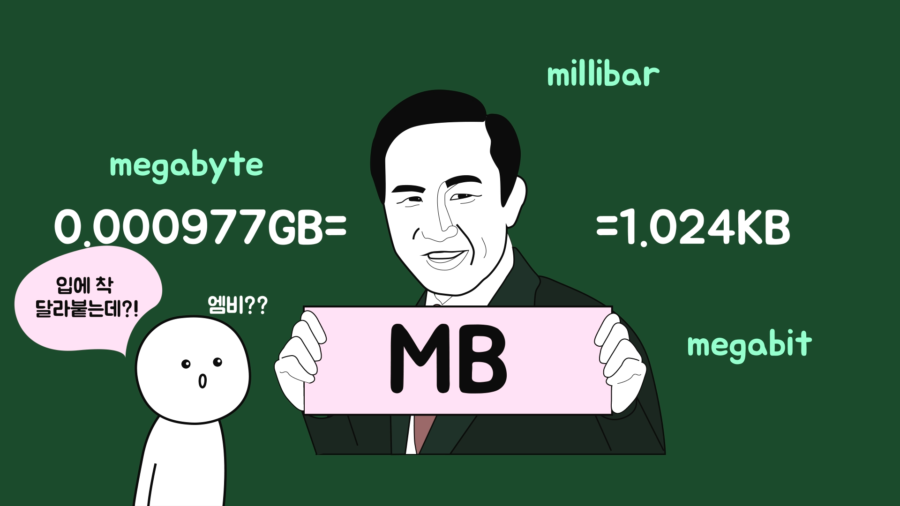

그러다가 이명박 정부가 정권을 잡으면서 다시 유행하기 시작했는데, MB라는 표현을 본인이 선거운동에서 사용하기도 했고, 일상에서도 우리가 MB라는 표현을 잘 사용하다 보니 반응이 좋았습니다.

박근혜 전 대통령은 대선후보 시절에 이니셜 GH를 잠깐 밀긴 했습니다. 하지만 발음도 어렵고, 귀에 익숙하지 않아 당선 후에는 이니셜 사용을 꺼렸습니다. 그래서 언론에서는 그냥 한자 朴(후박나무 박)으로 많이 호칭하는 편입니다. 문재인 대통령도 한자 文(글월 문)으로 많이 불리는 편이고, 지지자들은 ‘이니’라는 애칭으로 부르는 편입니다.

요즘은 이니셜을 이용해서 마케팅하려는 정치인을 보기가 힘듭니다. 그래서 기존에 이니셜로 불리던 정치인 외에는 이니셜로 불리는 정치인은 거의 없습니다. 하지만 입에 정말 잘 맞는 이니셜을 가진 주목할 만한 정치인이 등장한다면 또다시 이니셜로 불릴 여지가 충분합니다.

참고로 박정희 전 대통령도 이니셜 약칭이 있었습니다. JH가 아니라 PP라고 불렸고, 이는 President Park의 줄임말입니다. 이 표현을 언론에서 사용하지는 않았는데, 당시 사회 통념상 대통령의 이름을 입에 올리는 것을 어려워하면서 등장한 약칭으로 보고 있습니다. 궁금증이 해결되셨나요?

Copyright. 사물궁이 잡학지식. All rights reserved